Maurice de Vlaminck – ein wilder Maler

Lothar Adam

Maurice de Vlamincks Bilder kann man in vielen großen Museen der Welt bewundern, doch eine größere Einzelausstellung, wie das Wuppertaler Von der Heydt-Museum sie zur Zeit ausrichtet, ist ihm seit ungefähr hundert Jahren nicht mehr widerfahren. Diese Ausstellung zeigt mit rund 50 Werken nicht nur seine schöpferische Kernzeit als Fauve zwischen 1905 und 1908, sondern auch sein Früh- und Spätwerk (nach 1945).

Zunächst einige Bilder:

Biographisches

„Maurice de Vlaminck (1876–1958) ist einer der bedeutendsten französischen Maler der Moderne und war Mitglied der Gruppe der so genannten „Fauves“ („Wilden“), die sich 1905 um Henri Matisse und André Derain zusammenschloss.

Vlaminck kam 1876 in Paris als Sohn eines Musikerehepaares zur Welt. Sein Vater stammte aus Flandern. Ersten Malunterricht erhielt Vlaminck von 1888 bis 1891, eine akademische Ausbildung absolvierte er jedoch nicht. Er betätigte sich als berufsmäßiger Radrennfahrer und Mechaniker, absolvierte einen Militärdienst und wurde 1896 Musiker. Im Jahr 1900 lernte Vlaminck den Maler André Derain kennen. In Chatou teilte er sich mit Derain ein Atelier und malte vornehmlich Landschaften entlang der Seine, die er mit dem Fahrrad erkundete. Als sich 1905 im Salon d’Automne eine Künstlergruppe um Henri Matisse formierte, die die zeitgenössische Kritik als Fauves („Wilde“) bezeichnete, war auch Vlaminck dabei. Mit der farbintensiven Malerei der Fauves entwickelte sich eine ausdrucksstarke Malerei, die formale Parallelen zum deutschen Expressionismus aufweist. Wie kein anderes Mitglied der Gruppe identifizierte Vlaminck sich mit dem Attribut der Wildheit und propagierte früh das Image eines modernen Künstlerrebellen, der den Regeln der akademischen Malerei resolut den Rücken kehrte. Eine zentrale Inspirationsquelle war das Œuvre Vincent van Goghs …“ – soweit die Ankündigung des Museums.

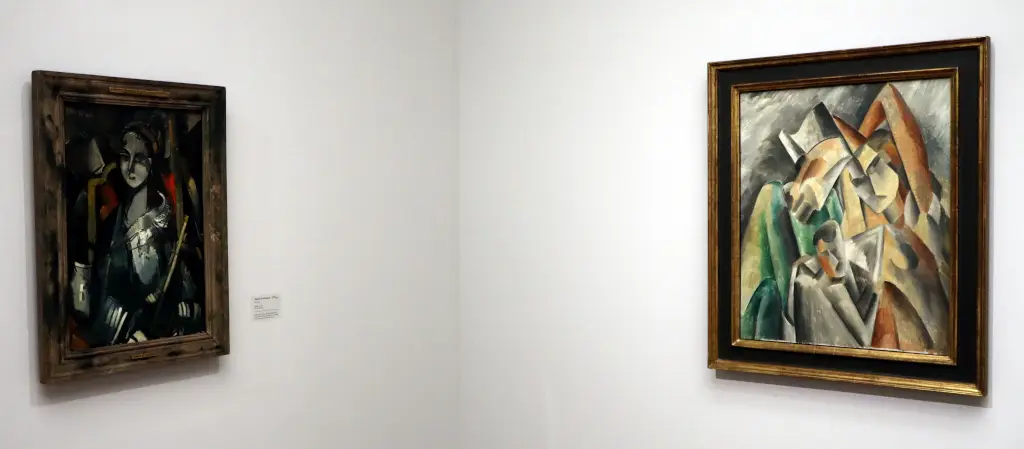

Die Ausstellung zeigt auch durch Gegenüberstellungen, welchen Einfluss Cézanne und die kubistische Phase von Picasso auf Vlaminck hatten.

Mein Lieblingsbild – wieso eigentlich?

Zur Beantwortung der Frage muss dieses Bild hinsichtlich seiner Besonderheiten befragt und mindestens noch ein anderes erwähnt werden:

Worin sehe ich die Besonderheit dieses Bildes?

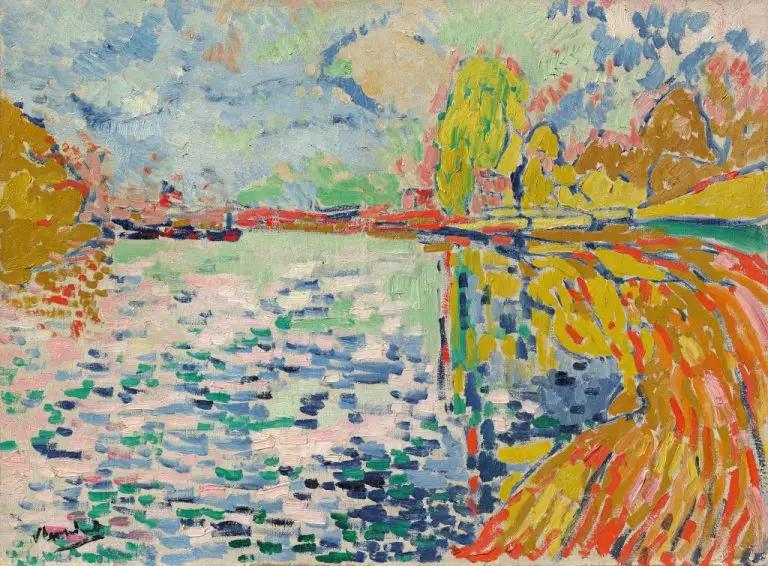

Relativ schnell ist das Motiv des Bildes erkennbar. Von einem Ufer der Seine blicken Betrachtende auf das gegenüberliegende Ufer, an dem ein Steg zu dem titelgebenden Bootshaus hinaufführt. Im Vordergrund sieht man hinter einem Baum den Bug eines Schiffes. Zu der Szene gehören noch: eine Person, die den Steg hinaufgeht, weitere kleine Boote, einige Bäume und v.a. das fließende Wasser der Seine. Der blaue Himmel im Hintergrund und das Leuchten der Farben lassen auf einen schönen Sommertag schließen. Mit dem Bildinhalt nimmt man sofort auch die besondere Art des Farbauftrags wahr. V.a. das Leuchten der Farben, die starken Kontraste, die schwarzen Konturlinien und die heftige gestische Pinselführung verraten den schon angesprochenen Einfluss Van Goghs. Neigt man im ersten Moment dazu, das Bild dem Impressionismus bzw. dem Pointillismus zuzuordnen, so zeugt v.a. die Art, wie die Farben aufgetragen wurden, von einer anderen Darstellungsabsicht. Doch welche? Häufig wird in dem Zusammenhang mit expressionistischer Kunst gesagt, dass nicht die Wiedergabe einer durch Licht vermittelten Wirklichkeit Ziel der Malerei sei, sondern das Darstellen der Gefühle, die der Maler vor dem Motiv empfand. Im Folgenden will ich versuchen, die expressionistische Darstellungsabsicht von Vlaminck an diesem Bild genauer zu verstehen.

Zunächst eine These, die meine weiteren Überlegungen leiten wird:

Das Bild oszilliert zwischen zwei Polen. Einem Ruhepol mit der meditativen Entspanntheit eines Sommertags und einem Unruhepol mit einer fast aggressiven Wut gegen diese Sonntagsausflugsatmosphäre.

Nehmen wir zunächst den Ruhepol deutlicher wahr: Hinter wohlbekannten Kulissenbäumen am Bildrand öffnet sich für die Betrachtenden eine idyllische Flusslandschaft mit einem vertäuten blau-weiß-rot leuchtenden Boot. Der senkrechte braune Mast und ein weißer Ring (vielleicht ein Schwimmreifen) auf dem oberen Deck verleihen dem Boot eine freundliche Ruhe. Dahinter: blaues Flusswasser, ein rot-braunes Haus, blauer Himmel, ein Strand in Ocker und viel Grün der Bäume und Büsche. Eine klassische Landschaftsidylle scheint sich aufzutun.

Doch diesem Eindruck wird konterkariert. Etwas Beunruhigendes stört das Landschaftsparadies. Der Horizont fällt nach rechts ab. Der Komposition haftet insgesamt etwas Instabiles / Antiakademisches an: Der Baumbegrenzung rechts entspricht auf der linken Seite nur ein buschartiges Blätterknäuel. Obwohl Senkrechte wie Schiffsmast und -bug in die Nähe der Mittelachse kommen, verfehlen sie diese deutlich. Der geometrische Mittelpunkt des Bildes ist eine unruhige Wasserfläche. Auf dem schräg von diesem weglaufenden Steg hat eine menschliche Gestalt uns den Rücken zugekehrt und scheint eilig den Rückweg anzutreten (Steht links neben ihr noch eine Mensch?). Doch die wichtigste Komponente des „Unruhepols“ ist die Farbverwendung und der Farbauftrag – darauf ist noch genauer einzugehen.

Es geht dem Maler nicht um die Wiedergabe atmosphärischer Lichtwirkungen an einem Flussufer, sondern das Bild wird zu einem Dokument seiner Herstellung, die dominiert wird von der Gestimmtheit seines Machers. Ich habe den Eindruck, dass das Friedliche der Flussszene den Maler provoziert hat. Mein Verdacht: In seinem Inneren gärte etwas, das sich nicht durch das vor ihm Liegende beruhigen lassen will. Er nimmt sich deshalb sein zunächst impressionistisch wirkendes Landschaftsbild noch einmal vor. Übermalt mit Verve den blauen Himmel mit einem helleren Weiß, wodurch die Rot-Brauntöne und die Grüntöne stärker hervorstechen. Das Wasser bekommt übereinander gelegte Blau-, Braun-, Rot und Weiß-Schläge mit einem Borstenpinsel, wodurch es undurchsichtiger und bewegter erscheint. Besonders wüst erwischt es den vorderen rechten Baum und den Busch am linken Bildrand: Hier wird die Farbe ungemischt direkt aus der Tube gedrückt – mehrfach übereinander und mit immer heller werdenden Farbnuancen, sodass dreidimensionale Farbkrater auf der reliefartigen Oberfläche entstehen.

Und was ist mit dem mittig in der oberen Bildhälfte sichtbaren Bootshaus, das im Bildtitel genannt wird? Zunächst korrespondieren seine Rottöne mit dem vorderen Schiff und einem weiteren kleinen Segelboot. Die Kubusform des Hauses, die rechteckigen dunkleren Fenster und die Betonung der Dreiecksform des Dachgiebels, die durch dunkle Konturlinien hervorgehoben wird, können dem Ruhepol des Bildes zugerechnet werden. Und wieder scheint diese Wirkung den Maler zu stören. Drei dunkelgrüne kugelartige Gebilde, die keine Bodenhaftung zu haben scheinen, werden über die Hausfassade gelegt und zerstören damit den freundlichen Eindruck des Hauses.

Ich habe den Eindruck, dass uns der Maler sagen möchte: ja, es ist verdammt schön hier, aber in meinem Inneren brennt etwas, das sich auch bei diesem Landschaftsausschnitt nicht beruhigen will.

Noch eine Schlussspekulation: Schiffe auf einem Fluss legen sehnsuchtsvolle Gedanken ans Reisen nahe. Da das Boot in dem Bild von Vlaminck vertäut ist, ist es noch möglich, es zu besteigen und mitzufahren. Lässt sich aus dem ruhigeren und flächigeren Farbauftrag des Bugs ableiten, dass auch der Maler diese positiven Assoziationen hatte? Wilde Spekulationen – ich weiß!

Doch gerade weil das Bild diese bei mir provozieren, mag ich es besonders.

Doch alles dies reicht noch nicht ganz aus, um zu erklären, warum Vlamincks „Bootshaus“ mein Lieblingsbild der Ausstellung ist.

Es liegt auch an der Erinnerung an ein Ölgemälde in unserem Wohnzimmer, an dem ich täglich vorbeikomme. Es ist ein Familienerbstück, das man nicht veräußern wollte und das deshalb einmal probeweise aufgehängt wurde. Und da nicht genau das Ende der Probezeit bestimmt wurde, hängt es dort schon mehrere Jahre. Mittlerweile habe ich mich an das Bild gewöhnt, ja es mit Sehnsüchten und Erlebnissen aufgeladen. Als ich nun in der Ausstellung Vlamincks Bild sah, musste ich unwillkürlich an die „Fischerhütte“ von Rudolf Priebe (1889 – 1964) denken.

Das Verrückte dabei ist, dass Priebes Bild außer den Motiven Schiff, Wasser und Haus absolut nichts mit Bild von Vlaminck gemeinsam hat. Die Not und Armut von Fischern an einer holländischen Küste wird bei Priebe zu einem idyllischen Genrebild genutzt, während die Sommerlandschaft an der Seine von Vlaminck gegen den Pinselstrich, den die zur der Zeit favorisierte Kunstrichtung des Impressionismus nahegelegt hätte, gebürstet wird.

Und trotzdem wird für mich durch diese Verknüpfung das Bild von Vlaminck emotional aufgeladen und so zu meinem Lieblingsbild.

Ich hoffe, auch Sie finden in der absolut sehenswerten Ausstellung über Maurice de Vlaminck Ihren Favoriten.

Sehr empfehlenswert ist auch der hervorragend gestaltete Katalog, der den aktuellen Forschungsstand über den Maler widerspiegelt.

Die Ausstellung läuft noch bis zum

18. Mai 2025

Den Audioguide können Sie schon jetzt zur Vorbereitung auf die Ausstellung herunterladen! Link: https://guide.von-der-heydt-museum.de/de