Erinnerung an den Erwerb von drei Chagall-Bildern durch Werner Schmalenbach - anlässlich der großen Chagall-Ausstellung in der Kunstsammlung NRW

Lothar Adam

Mit dem Ziel, nach dem Ende des 2. Weltkrieges die Moderne auch in NRW einzubürgern, wurde 1961 die Stiftung der „Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen“ gegründet. Ein Jahr später wurde Werner Schmalenbach, damals Leiter der Kestnergesellschaft in Hannover, zum Direktor dieser neuen Gemäldegalerie berufen. Der Kunsthistoriker wurde 1930 in Göttingen geboren, wuchs aber seit 1932 in Basel auf, wo er den Aufbau eines der schönsten Museen der Moderne, die „Öffentliche Kunstsammlung“, begeistert mitverfolgen konnte. Er starb 2010 in Meerbusch.

Wie kaum an einem anderen Museum möglich hat er als Direktor in den Jahren zwischen 1962 und 1990 Aufbau, Charakter und Qualität der Düsseldorfer Sammlung geprägt. Ein langfristig üppiger Etat, uneingeschränkte Entscheidungsfreiheit sowie die politische Unterstützung durch die nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten ermöglichten eine souveräne Einkaufspolitik, die allein an der Qualität des Einzelwerkes, das „überwältigend“ schön, schlüssig, unersetzlich sein sollte, ausgerichtet war. Unter den rund zweihundert erworbenen Kunstwerken befinden sich zahlreiche Epochenbilder u.a. von Picasso, Braque, Delauney, Lèger, Klee und Feininger sowie von den Surrealisten de Chirico und Max Ernst. Zu dieser Meistergalerie gehören auch Werke von Matisse, Bonnard, Pollock, Lichtenstein und Tapies.

In seinem Buch „Die Lust auf das Bild / Ein Leben mit der Kunst“ von 1996 plaudert Schmalenbach über seine Begegnungen mit Künstlern, über den Kunstmarkt und einzelne Bilder. Diesem Buch ist auch zu entnehmen, dass Werner Schmalenbach genau drei Bilder von Chagall gekauft hat – die auch in der Ausstellung zu sehen sind:

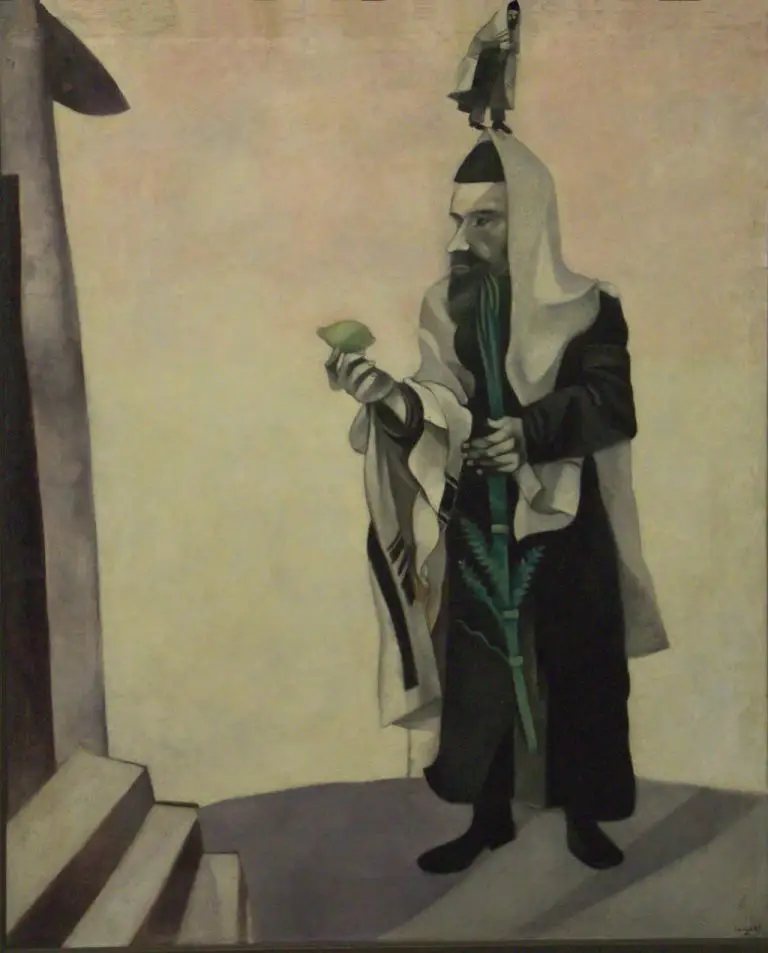

1963 erwirbt er vom Berner Kunstmuseum für 420.000 SFr. Chagalls „Festtag“ von 1914.

In dem erwähnten Buch erinnert er sich an die Begegnung mit einer Schulklasse von 30 Kindern im Museum – damals noch das Schloß Jägerhof. Da die Museumspädagogin ausgefallen war, übernahm er die Führung, die vor Chagalls, „Festtag“ begann. Zunächst erzählte er den Schülern etwas über das Laubhüttenfest und darüber, dass hier ein Jude mit den Zeichen des Festes, dem Palmblatt und der Zitrusfrucht, vor seiner Synagoge stehe. Schmalenbach vereinfacht bewusst für die Kinder – da ja eine Laubhütte keine Synagoge ist. Vor allem der kleine Mann auf auf Kopf des großen führt bei den Kindern zu Spekulationen, zumal das Kopftuch des großen Mannes nicht eingedrückt ist. Eines der Kinder vermutet, dass der kleine Mann perspektivisch einfach weiter im Hintergrund ist. Ein anderes Mädchen sagt: „Ich hätte doch gesagt, dass dies die Kirche sei; nun aber bewege sich der kleine Mann auf dem Kopf des großen in die entgegengesetzte Richtung, ob das nicht bedeuten könne, es sei derselbe Mann, der deshalb in die andere Richtung gehe, weil er im Grund nicht in die Kirche gehen wolle.“ Später erzählt Schmalenbach diese Geschichte Chagall, der sie auch herrlich findet.

Bezogen auf dieses Bild gibt Schmalenbach in seinem Buch noch zwei weitere Deutungshinweise. Chaim Gamzu, der damalige Direktor des Museums von Tel Aviv, habe ihm gegenüber die Meinung vertreten, dass so gut wie alle frühen Bilder Chagalls Bezüge zu jüdischen Legenden, Sprichwörtern und Redensarten hätten. Bezogen auf den „Festtag“ habe Chaim Ganzu auf Chagalls Kindheit im Ghetto von Witebsk hingewiesen. Es sei für die Leute unmöglich gewesen, zum Laubhüttenfest an ein Palmblatt zu gelangen. Vielleicht habe man im hoffnungslosen Gedanken an einen echten Palmwedel den jiddischen Stoßseufzer ausgestoßen: „Um einen solchen zu bekommen, stelle ich mich auf den Kopf!“ Genau das habe Chagall dargestellt.

Schmalenbach erzählt auch noch, dass er bei seinen Führungen immer behauptet, genau zu wissen, was es mit dem kleinen Mann auf sich habe: „Da seien noch einfach ein paar Zentimeter übrig gewesen, die irgendwie hätten ausgefüllt werden müssen, und das sei dann auf eine Chagallsche Weise geschehen.“

1975, also erst 12 Jahre später kauft Schmalenbach in der Londoner Gallery Marlborough einen weiteren Chagall: „Der Geiger“ von 1911, für 1,3 Millionen DM. Der Preis war so hoch, dass einige Klee-Bilder aus dem eigenem Bestand verkauft werden mussten.

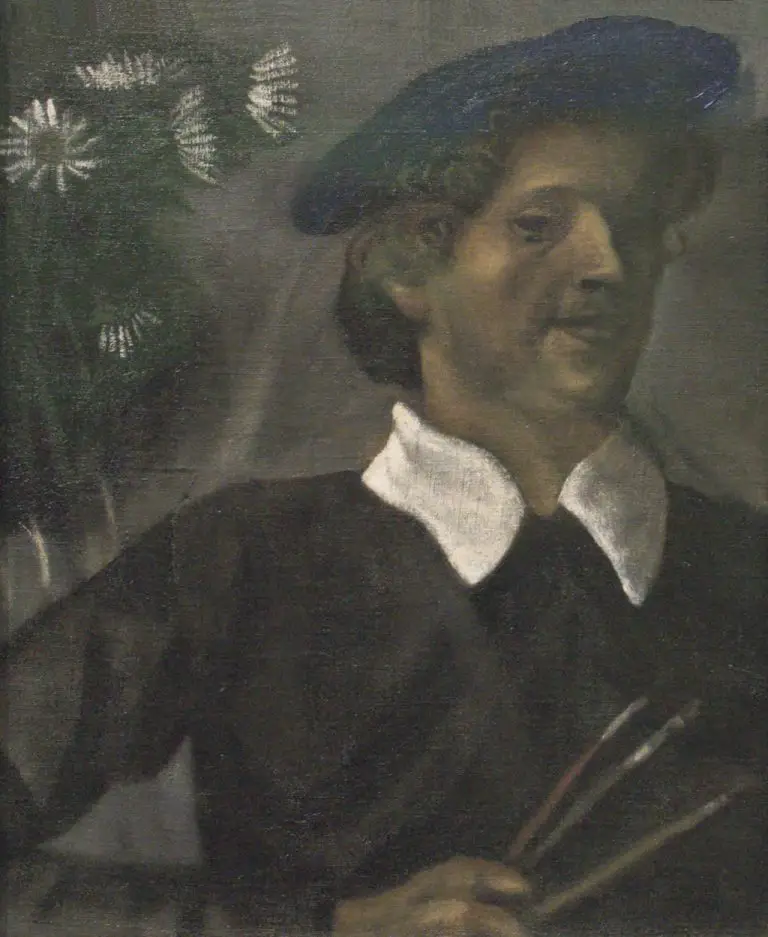

1977 erwirbt Schmalenbach das kleine unspektakuläre „Selbstbildnis mit Pinseln“ von 1909 für einen Preis von über einer halben Million DM.

Schmalenbach berichtet, dass sich Chagall über diesen Ankauf sehr gefreut habe, wobei er den Wunsch hatte, dass es neben dem etwas größeren Bildnis seiner einstigen Frau Belle, welches das Museum in Basel gekauft hatte, hängen könnte. Die jetzige Ausstellung erfüllt diesen Wunsch. An einer Wand hängen „Meine Braut mit schwarzen Handschuhen“ von 1909 und das „Selbstbildnis mit Pinseln“ .

Schmalenbach gesteht auch ein, dass in den folgenden Jahren seine Beziehung zu Chagall nicht unproblematisch war. Zum einem kam es zu einer Auseinandersetzung über den von Chagall selbst gewünschten Textbeitrag von Schmalenbach zu einem großen Bildband über ihn, zum anderen war Chagall wohl enttäuscht darüber, dass er kein spätes Werk von ihm gekauft hatte.

Insofern folgt die aktuelle Ausstellung mit ihrer Betonung des Frühwerks von Chagall den Entscheidungen eines der prägenden Figuren in der nachkriegsdeutschen Museumslandschaft.

Für Menschen, die Chagall mögen und sich einen Überblick über sein Werk verschaffen wollen, ist die Ausstellung unbedingt sehenswert. Der aufwendig gestaltete Katalog, die Wandtexte sowie der Audioguide informieren umfassend über die ausgestellten Werke.