Ach … ein Spiegelei!

"Maler, Diebe und Gesindel": Das Museum Küppersmühle in Duisburg zeigt die Bilder von Dieter Krieg

Klaus-Peter Busse

Das Museum Küppersmühle hat in den letzten Jahren Gemälde von vielen Künstlerinnen und Künstlern gezeigt, die die Entwicklung der Malerei der letzten Jahrzehnte maßgeblich beeinflusst haben. Man hat den Eindruck, dass seine Kuratoren dazu beitragen wollen, ihre Geschichte und ihre Aktualität mit groß angelegten Einzelausstellungen zu sichern. Die Ausstellung des Düsseldorfer Malers Ulrich Erben belegte den Rang dieses abstrakten Werks in der Kunst seit den 1970er-Jahren. Die Malerei von Martin Assig zeigte ihre poetische Wirkung, und Miguel Barceló überraschte mit seinem künstlerischen Zugang zur Welt seines Alltags. Immer wieder gelingt es, die Bedeutung dieser Positionen zu bestätigen, aber auch an sie zu erinnern und sie ans Licht zu bringen, wenn sie drohen, sich im Kunstbetrieb der vielen Ausstellungen zu verlieren. Viele der im Museum ausgestellten Künstlerinnen und Künstler hatten und haben ihre Ateliers in der Region. Die Kunstakademien in Düsseldorf und Münster bieten mit ihren Professorinnen und Professoren ein Wirkungsfeld der eigenen künstlerischen Arbeit, ihrer Lehre und ihrer Wirkung für junge Generationen.

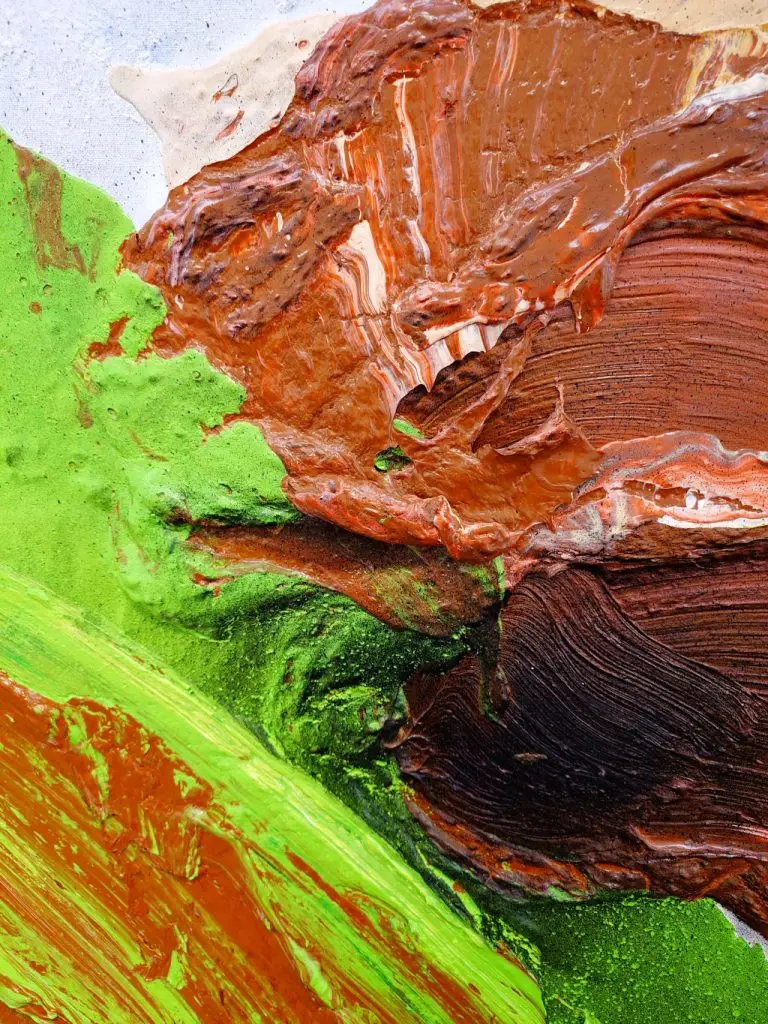

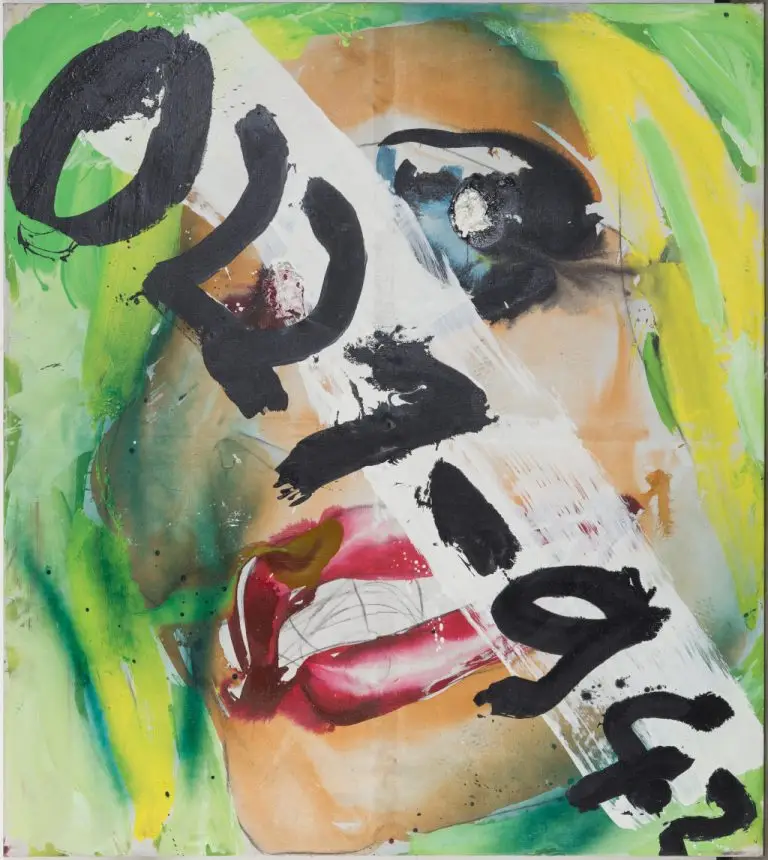

Auch Dieter Krieg war Lehrer in Düsseldorf. Längst waren die Leinwände der Malerei sehr groß geworden, und manche Museen mussten dem durch Neu- und Anbauten (wie im Osthaus Museum in Hagen) Rechnung tragen. Die amerikanische Kunst hatte das vorgemacht. Die malerische Geste, die mit dem ganzen Körper erfolgte, benötigte Raum auf dem Maltuch. Die Gemälde von Dieter Krieg sind bis zu sieben Meter breit. Steht man direkt vor ihnen, sieht man reine Farbe, als ob sie direkt aus dem Eimer auf den Bildträger geschüttet und verstrichen worden wäre. Entfernt man sich von der Wand, entdeckt man ein Spiegelei, das Dieter Krieg malte.

Das ist der eigentliche Kern seiner Malerei: einen beiläufigen Gegenstand (wie einen einfachen Blumentopf oder ein Kotelett) so genau zu kennen, dass er durch die Gesten der Malerei vergrößert und ins Bild gebracht wird. Auf der großen Leinwand, die Dieter Krieg (wie man liest) sogar betreten musste, ist dann dieser Gegenstand ausschließlich Farbe geworden, in dicken Klumpen verrieben und getrocknet. Vielleicht waren es Besen, die Dieter Krieg benutzte, um die Farbhaufen zu verteilen. Malerei sei Schmutz, Dreck und Flecken, sagte sein Düsseldorfer Kollege Jan Kolata (der heute sogar mit einem Kärcher arbeitet, um zu malen).

Natürlich denkt man an die amerikanischen Kollegen, wenn man Dieter Kriegs Gemälde sieht: an die gewaltigen Malgesten Robert Motherwells oder an die gemalten Wortfetzen Julian Schnabels. Das will aber nur heißen, dass sich seine Werke in die Geschichte dieser Malerei einbringen. Dieter Krieg führte ein malerisches Handlungsfeld fort, in dem er die starke Geste und den Umgang mit dem Farbmaterial in die Darstellung des Gegenstands übertrug. Dies sichert seinen Rang in dieser Tradition der Malerei.

Besucherinnen und Besucher können in Duisburg ein Fest des Augensinns erwarten. Verlässt man die Ausstellung, erscheint die Außenwelt trüb und langweilig. Ein besseres Kompliment kann man einer Ausstellung nicht machen.